オナニー防止装置と去勢手術の歴史(1-欧州編)

たぶん他のどんな性的活動もかなわないほど人間の心を悩ましつづけ、心身の健康にとって邪悪で罪深く有害だと思われていたのが自慰行為である。性器を手であやつって快楽とオーガズムを造り出すこの単純な行為は、「自虐」と言い表わされてきた。「マスターベイション」という言葉はラテン語に由来し、これと同じように侮蔑の意味を含んでいる。なぜならその語には「手で汚す」の意味があるからだ。わが国で使われる「手淫」や「自涜」にも、罪悪という意味が込められている。

自慰行為に対する非難は、実際には初期の聖書に記された一節に基づいているのだが、この意味はいまもって釈然としていない。権威ある学者の中には、彼の行為を性交の中断だとする人もある。しかし一般には、これは典型的マスターベイションの例とされている。

オナンは怠慢のかどで(と聖書には書いてある)死に追いやられる。彼のしたことは「主の前に悪かった」からだ。そして自慰は罪となった。自慰が彼の名をとってオナニズムと呼ばれる所以でもある。

自慰非難のもう一つの原因となったのは、セックスの目的に対するユダヤ教徒やキリスト教徒の一般的見解である。それは、男性が精液を出す目的はただ一つ子供をもうけることで、それをただ快楽のために無駄にするのは罪深いし、そればかりではなく、その射精が性交によったなら子をもうけたかも知れないという

わけである。そこでお偉方は、自慰を行う者は死に値する罪を犯したことになると宣言した。いわば違約によっても、彼は潜在的に殺人を犯したことになる。トマス・アクイナスは、自慰を姦通よりも悪としている。ユダヤの寓意聖書『ゾーハー』は、自慰の悪癖を極悪の罪と非難した。

これで一件落着かと思うとさにあらず。不用意に精液を失うことすら、どんなことをしても避けなければならなかった。男性はこれについても責任をもたせられる。なぜなら「排出」を阻止するために彼らは何らかの予防措置を講ずることができたはずだからだ。

このようにして、ユダヤのラビの権威者が大部分を作成した禁止項目は、「何人たりとも性的白日夢に耽ってはならず、きっちりしたズボンを着用してはならず、おしっこの時ペニスを支えてはならない。男性を刺激しそうなどんな行動も考えも、自慰への欲望に向かう第一歩であるからして、絶対に避けねばならぬ。」などと規定していた。

このように、欧米では、もともと宗教的、道徳的にオナニーを罪悪とみなしていたので、罪悪感に悩む男女が多かった。それに加えて、18世紀のローザンヌの医師ティソーの手になる「オナニズム=マスターベーションによって惹起される病について」という本が1760年に大ベストセラーとなり、1905年まで無修正で版を重ねた。

19世紀になり、英国のベッカーズによる「オナニア或いは自己冒涜の罪業と、それが両性に及ぼす悲惨な結果及びそれについての道徳的、医学的助言」という小冊子が、すさまじい勢いで版を重ねるようになった。

この二つの出版物に代表される、当時の医学界の主流は、自慰が宗教的、道徳的非難の対象から、医学的治療の対象へと推移したことを如実に物語るもので、「罪」ぐらいでは動じなかった自慰者に、まことしやかな医学的恫喝が浴びせられることになった。自慰は医学の対象となり、治療されなければならない「病」となったのである。オナニスト(自慰常習者)が持っていた罪への怯えは、病の不安として現実化され、これだけ威してまだその「悪癖」が治らなければ、もう後は、物理的な矯正に訴えるしかないということになるわけである。

さらにこれに追い打ちをかけたのが、19世紀を通じて盛んになった「男性の不能症」の研究により、その最大の原因が「マスターベーション」と「夢精」というのが定説になったことである。過度のマスターベーションや度重なる夢精は男性機能を減退させ神経症や様々な病気の原因になるとされ、「精液漏れ」という奇怪な病気の存在に男性たちは恐れをいだくようになった。

そして、成人男性の不能への危機は、幼い時からの自慰防止が望ましいという思想が、自慰防止の思想と重なって、少年たちに対して大々的な対策を執らせることになっていく。

フーコーは19世紀を通じて高揚する性への関心には、「知の企てにとって標的にして戦略拠点である」ところの4つのものの管理、即ち「ヒステリー症の女」「手淫にふける子供」「マルサス主義的人口調節をする夫婦」「性倒錯の大人」に対して向けられたとする。単純化すれば、権力の管理対象として「女性の管理」「子供の管理」「生殖の管理」「倒錯者の管理」という4つの管理システムの強化が19世紀を通じて盛んになったことを意味する。 そして、これらの管理は、いずれも性に関する情報、知識、技術を文書、映像、その他によって増殖させ可視化することによって行われたということが言える。

そして、正に「子供の管理」は成人男性の不能予防の為に必要不可欠なものとなっていくのである。

このような背景は、この古くからのタブーを合理化した。これにより、人々が自慰の害毒を信じるようになっていったのは当然である。いわゆる教育者は、特にこの考えかたにとらわれていて、親や子供たちに自慰の悪影響を訴えた。

まず、運動等で少年の自慰を行う体力を消耗させる方法が提唱される。また、当時の学校では、少年達に対する躾として「悪いことをしないように」就寝時に布団の上に両手を出させるといったことを教育した。中には、性器に手が触れないように男子生徒の立小便を禁止する中等学校まで現れた。

今は「性欲→オナニー」という流れが青少年の間で常識化しつつあるが、ひと昔前までは、「性欲→教会」あるいは「性欲→体育」といった教えが青少年の一般的な知識であった。しかもまわりくどい手だてを嫌う親たちは、そんなことでは満足せず、ベッドの柱に子供の両手を縛りつけるといった暴力的な手段を行使した。

オナニーの疑惑が芽生え始めたころの、フランスのコレージュの町をみてみよう。この町は、学校施設が両親の住む町にある場合でも、第6学年以降は寄宿制度が規則となっていた。革命の後、この町の兵舎にも似たいくつかの学校施設、特にイエズス会が経営する学校においては、医師たちが発言力をもち始めた。パリのサン・ルイ王立コレージュのパヴェ・ド・クールテーユ博士は次のように書いている。

「有害な習慣にふけっている疑いのある子供たちには、夜、足先まで丈のある寝巻を着せるのがよかろう、と私は思う。この寝巻には内側に紐を取付け、就寝前に排尿・排便を終わらせてから、その紐を結んでやることが必要であろう。

便所にも、同じく注意が肝心だ。たいへん危ない場所だからである。便所は各室たがいに、床から木組みまでの高さの石膏壁の仕切りで切り離さなければならない。ドアは、外から生徒の頭が見えるように、上部をくり抜く配慮が必要である。」

いずれにせよ、自慰の習慣を持っていると認められた生徒たちは、全く手心を加えてもらうことなど期待できなかった。大学生に対してでさえ、1827年8月28日の王令(これは大学法の中で性生活に関する唯一の条文で、未だに廃止されていない)は、自慰の罰として除籍処分だけを規定している。

先のクールテーユ博士は、次のように続ける。

「コレージュでは、良俗に反する重大な過失に対する罰則はない。罪を犯した者は、すぐに除籍され、家族に引き渡すために、適当な配慮とともにすぐさま監禁される。」

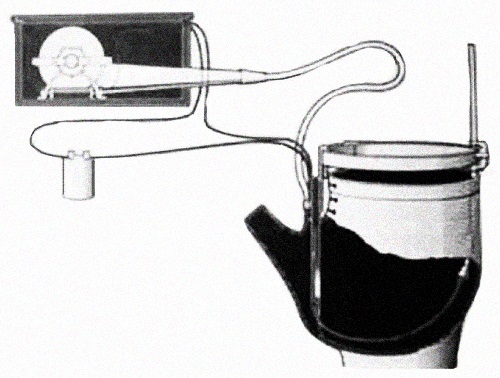

そこで、ある識者は、困っている両親に、息子の悪癖を直すには彼の性器に留め金を付けたら良いと助言した。男性が不能症にならないように夢精や自慰防止用の様々な怪しげな器具が考案されていくようになった。

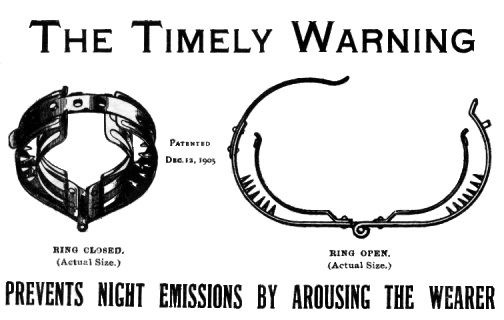

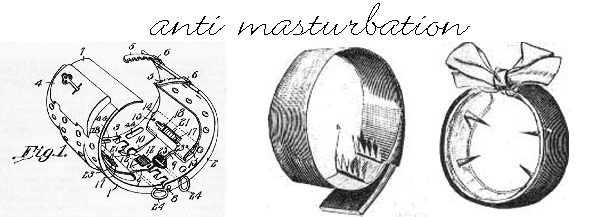

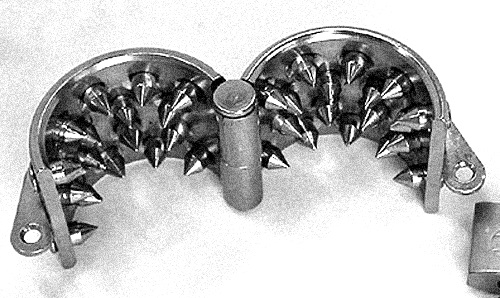

例えば、少年の頭を固定させる「ヘッドホルダー」や、少年の陰茎の根本に尖った鉤爪の付いたリングを巻付けさせて、睡眠中に勃起するとその針のような先端に太くなった陰茎が刺さって目が醒めるという「夢精防止用尿道リング」が登場した。

また、ブロカは1846年にオナニー防止のために鎖陰を施すべきであることを盛んに宣伝した。鎖陰は、古代において若者があまり早く愛の愉楽を覚えないように一般に行われていた方法で、亀頭の前に包皮を被せてハンダ付けした金属リングで留めるか、亀頭の前の包皮をバンドで縫いとっていたものであるが、この方法では性交は阻止できても、自慰の防止の効果ははなはだ疑問である。

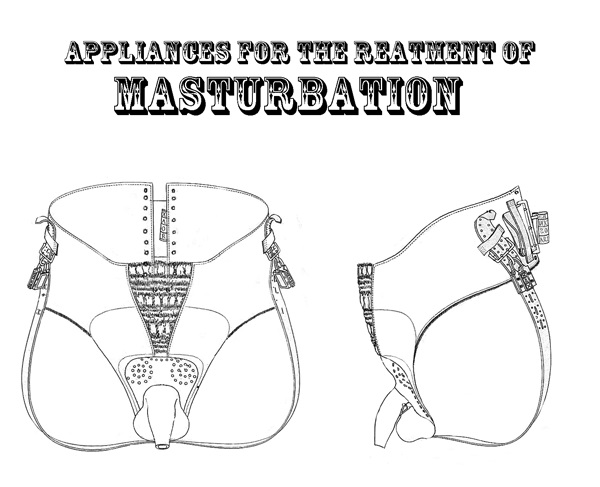

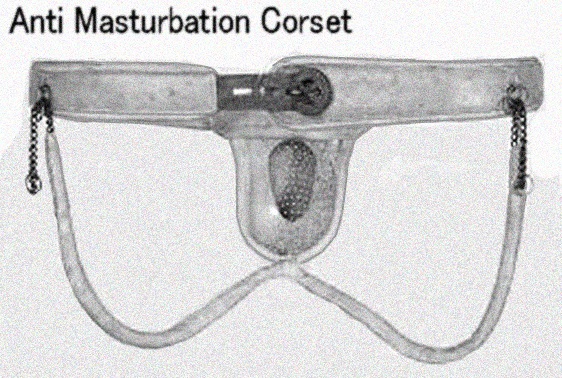

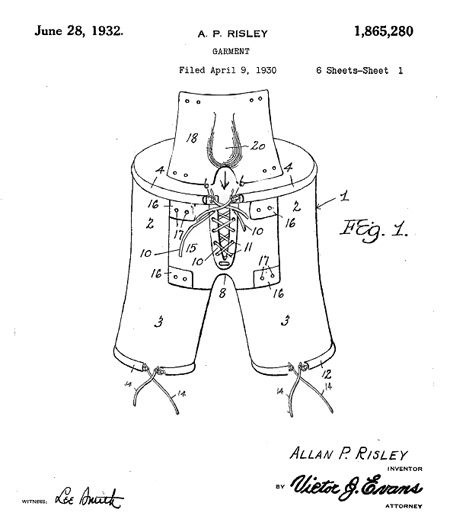

確実な方法を求めて1800年代の初め、「自慰防止用コルセット」つまり、金属性のバンドで小さな籠を少年の性器に被せて、局部をぴったりと包み込んでしまい、しっかりと鍵をかけるようにできたいわば子供用の貞操帯とでもいうべきものが発明される。

最初は就寝時に着用させ、朝になると父親が鍵でそれを開けるようにしていたが、やがて、在宅中は常時着用させるようになってきた。そのため、排尿などの“自然の要求”が生じた時には、父親だけが持っている鍵でそれを開けることになるが、面倒である上に、外出時をカバーしきれないという欠点があった。

そこで、常時使用を前提として、排泄も可能なように様々に工夫された商品、例えばイギリスの「少年用貞操帯(Boy's castity belt)」とか、フランスの「手淫病防止用器具(Appareils contrel onanisme)」などが次々と売り出され、飽き足りない親は、医者の勧めに応じて、次々と買い求め、24時間、子供の局部を封印しようとした。

このころのドイツのあるギムナジウムでは、生徒のほとんどが父親によって通学時も「手淫病予防の物理的対策」をさせられるようになり、しかも大抵の局部封鎖器具は、鍵をかけてしまうと立小便が不可能になるため、休み時間に、校舎の大便器の不足に悩んだということだ。

先のパリの王立コレージュの学校医クールテーユ博士は、「1800年代初頭から1914年まで、フランスではオナニズム防止用の包帯具が売られており、一家の父親や教育機関の長たちがこれを買っている。」と述べている。このコルセットは、1914年に第1次対戦がおこるまでは、普通の店でごく当たり前に販売されていた。もちろん着用者の年齢によって寸法を合わせたものが作られていたのである。

1815年の整形外科学書には、患者につけられた自慰予防コルセットのイラストがあり、肩から膝上までの繋ぎの服の上から、コルセットをあてている様子がよくわかる。

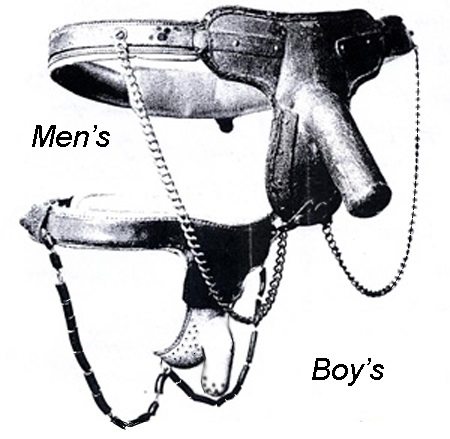

その他のコルセットの一例をあげると、英国のラバーシー医師が、自慰を抑制するためと称して、1874年発行の『大衆医学百科事典』で、中世の貞操帯ともいうべきものを発表している。彼のベルトは皮製で、前方に小さい金属製のカップが二つ付いていて、睾丸とペニスを受けるようになっている。小用を足すための

穴が前方にある。少年がこれで制せられると、ペニスを手で握ることが不可能になる。勃起すれば銀線で織った貝殻状の物で制せられる。ラバーシーは多分、自分の気持ちから、女性のことも無視しなかったのだろう。彼は女性の自慰を抑止するベルトも作った。

独創的な発明家は、図に乗ってこの貞操帯の籠の内側に釘を付けたらどうかと提案した。少年が勃起を経験した瞬間にベルが鳴り出す仕掛けなのだ。

中には、勃起するとペニスに針がぶつかるなどの奇抜で残酷なアイデア作品もあったという。

「精液漏れ病」が男性不能症や不妊に繋がるといわれた当時は、この脅迫に成人した独身男性も大変苦しむこととなった。そして、この苦痛から逃れる工夫として男性不能症防止器具として先の少年用の尿道リングなどの夢精防止用の機械や自慰防止用の貞操帯などを、大人が使用する場合も出てくるようになった。

しかし、自慰防止用のコルセットは、少年用の流用では、当然ウエストもペニスケースの大きさも不足気味であった。

そこで「これをはいたら絶対にオナニーできない」というキャッチフレーズで成人男性用貞操帯が「オナニー防止パンツ」という名称で発売され、彼らの苦しみを物理的に解決していた。

しかしこの物理的解決には、本人が鍵をもっている限りほとんど役に立たないため、鍵を教会などに預けたり、鍵穴を樹脂で塞いでしまうなどの方策をとったり、中には一度閉めると破壊しないかぎり外れないなどの過激なものも販売されていた。

当時の手淫病治療の一例を見てみよう。

まず、トラピスト会修道士でもあり、医学博士でもあったJ・C・ドゥブレーヌ神父が勧める特別な治療である。厳しく監視された病人は、決して仰向けに寝てはならず、横向きに寝なければならない。飲食物はできるだけ冷たいもの、混じりもののない水でも飲み込むこと。次に、砕いた氷とか雪とか料理用食塩で作った非常に冷たい塩水とかを入れた袋を用いて、局所冷却法が行われる。

だが、リハビリぐらいまでは、まだ良かった。遂に、外科医のメスが、自慰者の身体に直接あてがわれることになったのである。

ルイ・フィリップの7月王政の頃、モンペリエ大学医学部の名誉教授であったラルマン教授は、1838年から42年にかけて出版した著書のなかで、「患者が反抗する場合にとる方法はただ一つ、尿道管の前立腺部位を、硝酸銀を用いて焼灼することである。」

と述べている。

ここで、話を一旦女性の自慰に転じてみたい。女性の自慰については、これまで述べてきた男性の場合と異なり、「精液漏れ」による男性不能症とかは関係がないし、聖書のオナンの教えも、直接的には係わってこない。

しかし、女性の自慰も、先のフーコーによる「ヒステリー症の女」に現れるように、精神的欠陥とみなされて、医学が介入してくるのである。フーコーの「ヒステリー症の女」の管理のため、当時の精神医学によって知覚された女の身体性(オーガーズム)等を、女が持つとされる邪悪な性として説明し、女はまさに性とイコールで結ばれるような対象であると決めつけ、「女=性」は「病気」として医学的に囲いこまれる必要性を説いた。このような「病気としての女」というテーマは、十九世紀を通じて頻繁に主張され続けるのである。

その行き着くところとして、「自慰防止」の思想と絡んで、「女の邪悪な性」の結果生じるニンフォマニアやヒステリー、癲癇症などを予防する目的と、オナニーの性癖を根絶する治療法として、欧米では、十九世紀前半から、手術でクリトリスを切除することが行われてきた。

この手術の最初の報告は、1812年の医師ターナによるものである。1822年にはベルリンでも初めて行われ、やがて、ロンドンの外科医、アイザック・ベイカー・ブラウンによって、大々的に普及されていく。それ以来、この陰核切除術は大流行し、1860年には最高潮に達した。そのころには医師の間でも、陰核切除術が

オナニー過剰に確実な効果があると信じられていたわけである。

1882年には、イスタンブールの医師デメトリウス・ザンバコ教授は、「2人の少女における精神障害をともないたるオナニズム」と題する論文で、「精神錯乱により拘束衣を着せられても自慰を止めない少女2人に、焼き鏝(こて)焼灼法を行い、クリトリスを切除し、膣口も焼くことによって感覚を鈍磨させ、自慰過多を改善させた。」と報告している。

この陰核切除術は、20世紀に入っても行われ、アメリカのオハイオ州、セント・ジョーンズ・ホスピタルでは、1925年まで行われた記録がある。

ブラウンは、オナニストを専門に収容する一種の精神病院ともいうべき「ロンドン・サージカル・ホーム」を建設した。ここはまず、女性専門施設として1956年に開設され、1960年からは13歳以上の男性のオナニストの受入も開始した。

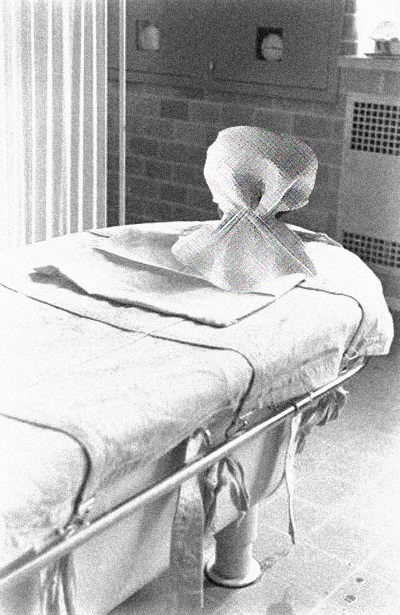

ここでの治療は、患者をへとへとになるまで運動させたり、刺激的な味の食事を制限したりすることは当然のこととして、寒中での裸の体操や水泳、高温にした狭い箱に閉じ込めての発汗、長期間の断食などが常時行われた。そして、局部に氷を入れた氷嚢を当てて感覚を麻痺させることから始めて、浣腸を1日に数回

行ったり、上が尖った三角形の断面の木馬に跨がらせ足に重りを付けて引っ張ったり、身体を天井から逆さに釣り下げたりするなど、様々な奇異で拷問に近い訓練が、男女を問わず絶えず実施された。

また、患者は常に性器に手が行かないように、腰の周りに大きなテーブルのようなガードの付いた拘束衣を着せられるか、貞操帯を着用させられていた。ここの貞操帯は金属製で、少年用だけではなく、大人用も当然あり、男性用は一度嵌めると、自分の性器を触って確認する事さえ不可能になるという優れたものであったが、女性用はこの点がやや不完全であった。

そこで、男性入院患者は貞操帯着用、女性入院患者は拘束衣が原則とされたが、この拘束衣は複数の患者が協力して相互オナニーをすることまでは阻止できないため、後ろ手錠で手を拘束する方法も取られた。そして、壁や柱を使ってのおさすりを防ぐため、女性は、貞操帯とテーブル付拘束衣と後ろ手錠の三者を併用する場合も多かったとのことだもちろん、テーブル付拘束衣も後ろ手錠も、男性に用いられることも多かった。そして、外科手術も当然のように行われ、1866年の資料によると、この年の女性退院患者52人のうち、48人が手術でクリトリスを切除されてから退院している。

さて、女性の手術はそれで良いとして、男性に対する手術はどのようにしたのであろうか。先のブラウンの「ロンドン・サージカル・ホーム」は、1860年からの40年間に、男性患者 1,450人を収容した。ここでは、手淫病の治療と再発防止のためと称して、先にあげた拷問に近い訓練や器具の使用と平行して、男性器への過激な外科手術も行われていた。

男性がこのホームへ相談に訪れたり、父親が息子を連れてきたり、他の医師の紹介でやって来て、診察の結果入院することになると、まず、全員が例外なく「環状切除術」によって、ペニスの包皮を完全に切除される。これは、包皮を全部切り取って、亀頭が完全に露出させてしまうと、オナニーが極めてやりにくくなるからとの説明がなされている。

この手術だけで6ヶ月待っても治療効果が上がらない場合は、「亀頭切除術」が行われた。これは、亀頭は、射精時以外の男性の性的快感の大部分を担っているという判断からである。この手術は、亀頭そのものを完全に切除してしまい、陰茎を中に尿道が走る単なる肉の筒としてしまうものであり、当然、ペニスそのものもやや短くなる。

1865年にブラウンによって「15例の実験の結果、女性との性交には差し支えなく、自慰防止に絶大な効果がある。」と報告され、大々的に行われるようになった。40年間の手術例は、このホームだけでも 960例が報告されている。つまりここに収容された男性患者の半数以上は、包皮だけではなく亀頭も失ってから、社会復帰を果たしたのである。

またこの報告がでてから、厳格な父親が「自慰の悪癖が付く前の予防的処置」として、自分の息子に亀頭切除術を施すよう依頼され、まだ自慰を覚えていない10歳前後の少年の亀頭を予防的に切除した手術例も50件ほど報告されている。

それでも、この「亀頭切除術」から1年以上たっても、2割位の男はオナニーを止めることができない。そこで、次の手段として用意されているのが、「尿道下部切開術」である。これは、ペニスの下側に沿って、亀頭が“あった”場所から陰嚢の根本まで、尿道の下側の部分を全て切り開くという残酷なもので、具体的な手術方法は、金属の棒を尿道に静かに入れて、その後でその上をメスで切開する。切開後は傷が癒合しないように、創縁の間に布を置いて、全体を結んでおく。創が治ったら包帯を取り去るとのことだ。

この下部切開手術を受けた男の陰茎は、平常時に肉の筒のようになっていたのが勃起すると平べったい弁状になり、切開した部分は平らになる。腹側面の尿道海綿体が左右に開かれ、背側にある左右一対の陰茎海綿体が硬くなるから、切り開かれた尿道粘膜が平坦になるわけだ。これによって射精のときにはペニスの基部から精液が流れ出るから、精液が尿道を通過する際の快感が得られなくなり、オナニー防止に効果があると報告されている。

ところが、この手術を受けた者は、排尿時に尿を一定の方向に迸らせることができなくなり、その後一生涯、女性のようにしゃがみこんだ姿勢でなければ小用ができなくなる。つまり、トイレは常に大の方を使用することになるわけだ。

さて、これだけしても悪癖が治らないとすればどうすればよいのであろうか。このロンドン・サージカル・ホームに2年以上入所したままの男に対して、「カウンセリング-社会復帰への選択」と称する意思確認が行われる。それは、このまま、見込みなく入所を続けるか、治癒しないまま退院するか、それとも「根治手術」を受けるかを選択させるのである。

これまで、入所中に「やがて確実に廃人への道をたどる」自慰の害悪についてしつこいほど繰り返して教育されてきた入所者は、大部分がこの「根治手術」を選択したという。ここまでの手術は、その男が将来、通常の性生活に多少の不便を感ずるとしても、一応男性としての性的機能を残存させた手術であった。しかし、これだけしても悪癖が治らないとすれば、もはや、すべてを犠牲にしてでも、断固“治療”すべきという判断がなされることになり、最後に究極的手段の「根治手術」として登場したのが、ペニスの「全切除術」である。この手術では、陰嚢と睾丸は残されるが、陰茎は根本から完全に切断されるのである。そして、2~3ヶ月で傷が治ると、晴れて「再発の憂いなく」元気に退院していくと報告されている。確かに「手淫病」の再発予防には「絶対確実」な方法であるが、何とも凄まじい対策である。

原則として、時の社会情勢では「今後あまり結婚の見込みのない」とされる35歳以上の男を対象として、この手術が行われたとされているが、必ずしも原則どおりではなく、切断手術を受けた男の3割は20代の青年であったし、中には10代の少年も何人もいた。また長期の入院患者に限ったわけでもなく、先の亀頭切除や下部切開を受けた者に限られるわけでもなかった。

ここに、16歳の少年が、ホームに来たその日にペニスを全切除されるという、最も極端な例が、1881年の報告の中に記録されているので引用する。

「1871年5月2日、16歳の少年が、父親に連れられて来院した。この少年の家庭は厳格なカトリックの信徒で、この少年は、神学生をめざしてパブリックスクールで勉強していたが、昨日、帰省していて、厳しく禁止されていた自慰をしている現場を父親に発見されたということだ。

私は、入院治療を勧めたが、父親は『そのような手緩いことではいつ罪から逃れられるかわからない、今確実な方法を希望する。』と主張して譲らない。その上『息子は聖職希望であり、女性と交わる器官など永久に必要はない。』という。そこで、結局、父親の強い要望をいれてその場で即「根治手術」をすることとなり、少年を麻酔で眠らせ、ペニスを全切除した。

麻酔から醒めた少年は、自分の失われた陰部を見て、やはり相当ショックを受け、何日も泣いていた。その後、2ヶ月して少年は退院し、パブリックスクールに復学した。しかし、当然、同級生にはすぐに手術のことが判ってしまい、学校にも知れるところとなった。教師や父兄の間でも『“男子”生徒として受け入れるべきかどうか』などと、相当話題になった。しかし、この少年の成績はみるみる向上した。そこで、そのパブリックスクールでは『自慰防止の絶大な効果』を改めて見直し、教師が強力に指導することとし、手淫病防止バンドなどの着用を

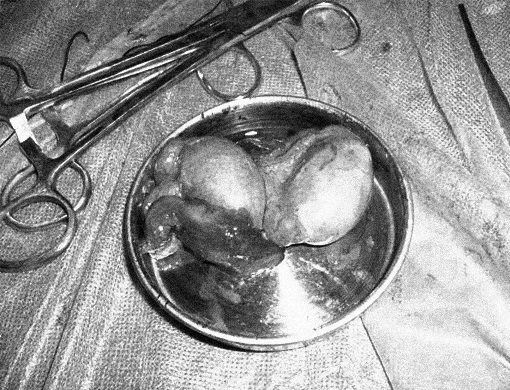

徹底するとともに、ロンドン・サージカル・ホームまで出向き、自慰防止の訓練器具から様々な『切断したペニス』の標本まで借りてきて生徒に学習させた結果、自慰をする生徒がほぼ無くなったということだ。

カトリック教会からも、この父親の処置は、信仰に基づくものと認められた。

少年は目標の神学校に入学して優秀な成績で卒業し、今は助祭となっている。そこで、それを伝え聞いたカトリックの神学生が2人、1878年と1880年に、やはり自慰の悩みを訴えてこのホームに来院し、本人の強い希望により直ちにペニスの全切除の手術を受けた。」

何ともはや、驚くべき報告ではある。

ただし、40年間にペニスの切除まで到った者は、この16歳の少年や2人の神学生も含めて、せいぜい50人程というところが、せめてもの救いであろうか。

なお、このロンドン・サージカル・ホームは、女性専門施設として1856年に開設され、1960年からは、男性のオナニストの受入も開始した。そして、1900年に一般の精神病院となり、手淫病部門は通院専門の医院に切り替わって存続し、各種の手術も一応継続したが、1920年に閉鎖となった。この間に、女性患者 671人、男性患者 1,450人を入院させ、女性患者 5,000人、男性患者15,000人を通院で治療したと記録されている。

優生学はは欧州でも主張され、1903年、ロバート・レントールの「民族の陶冶か、民族の自殺か」を出版し、幾つかの国で好意的な反響を得た。

1905年、スイス精神科医学会は、犯罪者と精神病患者の断種手術を勧告した。

この精神病者の中には、当然のように「自慰常習者」が含まれていた。 フランスのヴィオー・ブリュアンは、さらに進んで、性犯罪者と性的異常を持つ精神病患者は、断種ではなく去勢を行うべきであると唱え、ヨードチンキを睾丸に注射する去勢手術を唱えた。

また、セルヴィエという医師は、同様の観点から、性犯罪者や自慰常習者の睾丸を駄目にするために、紐を巻き付けて切断する道具を発明し、次のように使用を勧めている。

「麻酔のおかげで痛みはすっかり抑えられているし、消毒法をしっかり用いるので、手術の危険はほとんどなくなるだろう。執行人と助手は何度か教えを受けて、患者にエーテルやクロロフィルムを吸い込ませる技術を学ぶだろう。少なくとも、緊縛した紐によって陰嚢が切断されて手術が終われば、その患者は、普通の手術を受けた患者と同様の状態になり、治癒すれば退院しても危険はないと思われる」

優生学を根拠とた断種は、ナチスドイツによるものが有名で、1933年の断種法成立以降3年間で 225,000人が断種された。断種される者の年令に制限がなく、ザクセン州の当局は、10歳未満の児童を含む2万人以上の児童を、1年間で断種した。キール市では、カンニングをした女の子が断種されたりした。そして、ユダヤ人の強制収容所では、男性を最も簡単に去勢する研究が行われ、睾丸への薬物注射、放射線照射などの人体実験が、繰り返し行われてていた。

戦後20年もたって、欧州では下火になったかと思われた断種も、高福祉国家スウェーデンでは、犯罪と病的遺伝との戦いとの名目で、犯罪、アルコール中毒、精神病、性倒錯などの遺伝的研究を行ってきた「ウプサラ大学民族生物学研究所」において強行されてきた。そして、1941年から1975年までに13,000人以上の人が、取るに足らない理由で断種されている。

さらに、素行不良の少年少女の反抗心を無くすため、警察と学校が一体となって、この研究所を介して未成年者の去勢を盛んに行うようになり、中には、犯罪者になる前に予防的に去勢された例もあった。

例えば、1953年には、17歳の少女に「売春の恐れあり」という理由で去勢手術が施されたが、医師の診断書の内容は「色気があり、人を信じやすく、男に媚を売り、扱いやすい」決めつけていた。1955年には17歳の少年に対して「犯罪の恐れ」により去勢手術を施した、診断書は「粗野で人を欺くから反社会的」という内容であった。

包茎手術は、近代になって衛生上の利点があるということで、宗教上の割礼以外の理由によってこれを行うようになった。ある時期のプロシャでは、志願したり徴兵されたりした男は、軍隊の検査で包茎と診断されると、強制的に包茎手術を受けさせられた。この結果、自慰行為の減少が見られたということが記されている。

次作-オナニー防止装置と去勢手術の歴史(2-米国編)はこちら